Подорожі 75 дописів з фотографіями

Тбілісі

В Тбілісі був два дні з перервою, це розповідь про перший день.

Перше, що побачили — залізничний вокзал. Він був досить дивний. Виглядало так, ніби більшу його частину перероблюють під торговлю. Щоправда, більшість того простору, який залишився, теж вже був зайнятий торговельними приміщеннями з таких, де нічого не хочеться купувати. Касовий зал займав десь три відсотка будівлі.

Вид на будівлю вокзалу здалеку, з гори Мтацмінда.

Зі сходів в конкорс вокзалу видно стару електричку.

Двері музею Піросмані, який не працював.

Сфоткав нутрощі музею крізь решітку.

Навколо вулиці Піросмані було колоритно.

На деяких зупинках висять круті табло, та вони не брешуть.

Декоративна скульптурка в старому місті.

Зайшли в метро на станції «Садгуріс моєдані» — «станційна площа». Там для проїзду купуєш картку, потім кладеш на неї гроші. Якщо зберігати чек за купівлю картки, то можна повернути її та отримати залишок грошей.

Декоративна скульптурка на центральній вулиці Руставелі. Таких тут багато і вони різні.

Музеї в цей день не працювали, бо були одночасно травневі свята та Великдень, а Грузія, виявилося, досить релігійна країна.

Польова квітка росте зі стіни.

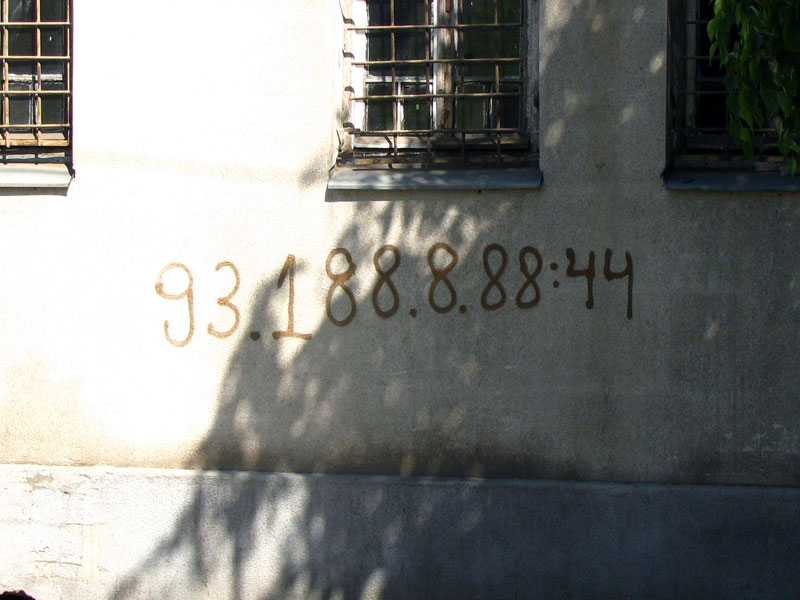

Сучасне-граффіті — айпі-адреса та порт. Багато вісімок. Погуглив — ха-ха, це сервер з Каунтер-страйком.

Щё скульптурка в туристичному центрі, на вулиці Іраклія другого.

Бачимо станцію канатної дороги. Треба завітати.

Нижня ж станція стояла посеред супермодного парку Ріке, який тоді ще будували. За канатку платили тими ж картками, що і за метро, але дешевше. Якщо картки нема, то можна було її орендувати.

Канонічні види крізь вікна гондоли. Канатку збудувала фірма Lettner. Рухається тихо.

Колір води в річці Мткварі мені не сподобався.

Нагорі, на хребті Сололакі, стоїть статуя Матері Грузії (Kartlis Deda, ქართლის დედა). Від станції канатки її видно в профіль.

Тільки в цю поїздку дізнався, що грузини звуть свою країну Сакартвело.

Рельєф тут дуже непростий. Я стою на гострому хребті, дивлюсь на гору Таборі з лісистими схилами, а між нами — провалля, у якому розміщується ботсад.

Дуже цікавий вхід до церкви Або Тбілелі прямо в крутому березі. Зайти не можна, я перевіряв. Висів замок. А потім я бачив, як з чорного мерседесу вийшов уцерковлений християнин, відкрив ключем, та зачинив за собою.

Сходив на Нарікалу. Симпатичні руїни, з яких широка панорама міста.

Спіймав літак крізь щілину в стіні Нарікали.

Алея Сололакі на хребті з такою ж назвою. Ліворуч внизу — ботсад, праворуч внизу — місто.

Один з численних містків.

Ще одне з головних туристичних місць — Абанотубані. Це сіркові бані біля впадіння у Мткварі її притоки Самархахеві, яка тече крізь ботсад. На той момент я паритись не ходив ніколи в житті, і тут не пішов. От молодець.

Осади там, де вода з бані витікає до річища Самархахеві.

Бані старі. На одній з них табличка про 1920-ті роки. Це не була найстаріша з бань.

Під Нарікалою побудовано кольорові будиночки. Серйозний місцевий дядько, що чекав черги в баню, сказав, що це «діснейленд», побудований не в грузинському, а швидше в татарському стилі на гроші американців. сказав, що воно стоїть та когось чекає, майже ніхто там не живе.

Водоспад прямо в місті, до нього доріжки прокладені.

Знак 1.16 «падіння каміння» стоїть в такому місці, що йому дуже віриш.

Доріжки в каньйоні Самархахеві ще добудовують. Стане ще краще.

Пам'ятник Параджанову в туристичному центрі міста.

Кіт продає килим на вул. Іраклія другого.

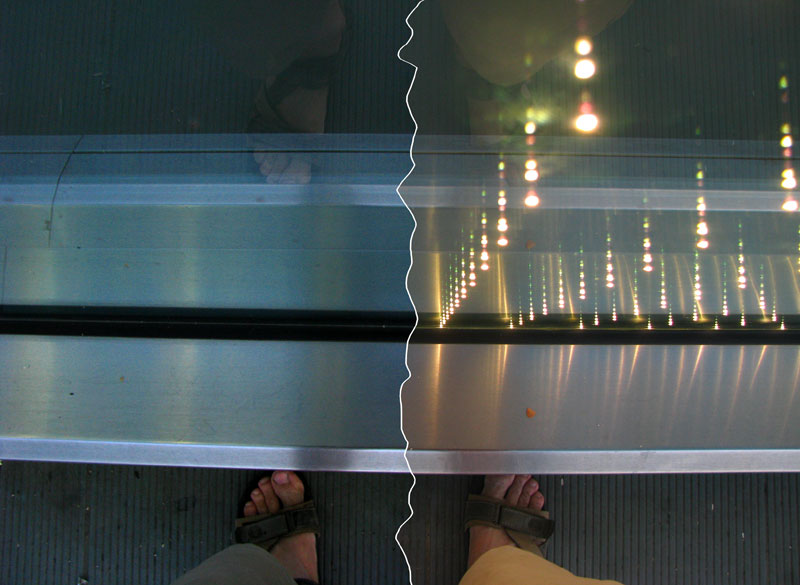

Надсучасний міст Миру дуже модний, має невидимі ліхтарі підсвітки.

Парк Ріке будувався. Театр в ньому був схожий на різні речі з різних ракурсів.

Логотип тбіліського метро та назва станції «Авлабарі». Вчіть грузинську!

Вокзал був занедбаний. Табло не працювали. Пасажирських потягів було мало.

Купе поїзду Тбілісі — Батумі. Нижня полка — три сидіння зі спинками. Сидіння трохи можна висунути вперед, коли треба його підняти. Вагон може бути купейним, або загальним. Є нумерація місць для обох цих режимів, що призвело до ступору у декількох пасажирів з Іраку. Пояснював їм англійською.

Ми поки що попрямували до Батумі. Повернемось за два дні ще на трохи, про це дивіться у другій частині.